【ホビー】

拍手♪

ツイート

▼ 2011/03/26(土) figma ミクapned ver

▼ コメント(0件)

▼ 2011/02/10(木) AACがiTunesで再生できない件

【Mac・PC】

AAC形式のファイルがiTunesで再生できないことについて相談を受けた。

問題は.aacがiTunesで使用されるMP4系のものと違うために再生できないということが起こるらしい。

…というわけでAudacityで.aacをM4A(AAC)に変換してみる。

FFMPEGが必要なのでこれをDLする。

Audacityの設定>ライブラリ からもDLできる。

http://manual.audacityteam.org/man/FAQ:Installation_and_Plug-Ins#installffmpeg

DL後インストールすると自動的にAudacityがインストール場所を検知する。

しない場合は手動で設定。

変換したい.aacファイルをAudacityで開き「書き出し」。M4A(AAC)を選択。

「オプション」の項目で品位の調整が可能。

保存すれば.m4aで保存されiTunesで再生可能になる。

拍手♪

ツイート

問題は.aacがiTunesで使用されるMP4系のものと違うために再生できないということが起こるらしい。

…というわけでAudacityで.aacをM4A(AAC)に変換してみる。

FFMPEGが必要なのでこれをDLする。

Audacityの設定>ライブラリ からもDLできる。

http://manual.audacityteam.org/man/FAQ:Installation_and_Plug-Ins#installffmpeg

DL後インストールすると自動的にAudacityがインストール場所を検知する。

しない場合は手動で設定。

変換したい.aacファイルをAudacityで開き「書き出し」。M4A(AAC)を選択。

「オプション」の項目で品位の調整が可能。

保存すれば.m4aで保存されiTunesで再生可能になる。

▼ 2011/02/08(火) Waves AudioTrack No-Brainer Deal

【DTM・宅録】

WavesのAudioTrackがAudioMIDIのNo-Brainerに登場。

iLokが必要なこととWUPはおそらくかかってくるんでしょうけど

Wavesクオリティのコンプとイコライザーが$15.00で手に入ることを考えるとこれは安いな。

http://www.audiomidi.com/AudioTrack-No-Brainer-Deal-P15282.aspx

拍手♪

ツイート

iLokが必要なこととWUPはおそらくかかってくるんでしょうけど

Wavesクオリティのコンプとイコライザーが$15.00で手に入ることを考えるとこれは安いな。

http://www.audiomidi.com/AudioTrack-No-Brainer-Deal-P15282.aspx

▼ 2011/01/27(木) Audacityでスライス

【DTM・宅録】

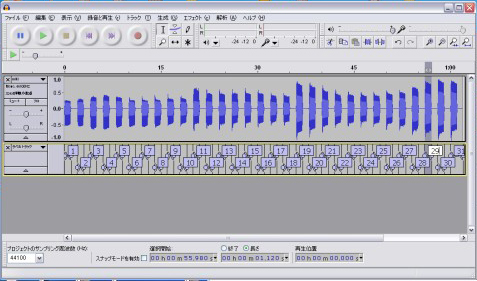

オーディオファイルからの必要な部分を自動的に検知してスライスするソフトというとRecycleが有名どころで、今ではDAW標準の機能としてついているものもあるんですが、フリーウェアの波形編集ソフトとして有名なAudacityもこの機能をもっていて「解析」メニューから色々な検知方法でスライスを選択することができます。

■Audacity http://audacity.sourceforge.net/

▼ 2010/12/31(金) 増設用ドライブを購入

【日記】

HDDの整理用のために増設用ドライブを購入。

バルクじゃない箱入り買うなんてものすごい久しぶりです。

しかし価格破壊がすさまじく1TBで5000を切る価格になってきたというのは驚きですね。

モニタもやすくて予算があるなら買い替えたいんですが、うちの親が40インチ超のテレビを買ったのでイカ娘とかみてみました。

なんというか‥さすがにでかいですねw

おおげさにいうとテレビの前に座るとまるで二次元世界にいるみたいです。見ているというより体験に近いですね。

あんまり大画面ってものに関心がなかったんですが一昔前に100マンぐらいだして買った映画マニアのしりあいがいて、絶対Macさんも買ったほうがいい‥とかいってたんですが、なんかその気持ちがわかったような気がします。

結局HDDの整理に2日近くかかりましたが5GB→50GBぐらい空けました‥orz

拍手♪

ツイート

バルクじゃない箱入り買うなんてものすごい久しぶりです。

しかし価格破壊がすさまじく1TBで5000を切る価格になってきたというのは驚きですね。

モニタもやすくて予算があるなら買い替えたいんですが、うちの親が40インチ超のテレビを買ったのでイカ娘とかみてみました。

なんというか‥さすがにでかいですねw

おおげさにいうとテレビの前に座るとまるで二次元世界にいるみたいです。見ているというより体験に近いですね。

あんまり大画面ってものに関心がなかったんですが一昔前に100マンぐらいだして買った映画マニアのしりあいがいて、絶対Macさんも買ったほうがいい‥とかいってたんですが、なんかその気持ちがわかったような気がします。

結局HDDの整理に2日近くかかりましたが5GB→50GBぐらい空けました‥orz

▼ 2010/12/17(金) ベースのライン録りに関することいろいろ

【DTM・宅録】

アマチュアの作品とプロの商業作品ではやはりベースの音がかなり違うように思います。

ベースのライン録りについていろいろ調べはしたんですが、具体的な方法というものがあまりみつからなかったのでメモ代わりにまとめてみた。

ベースのライン録りについていろいろ調べはしたんですが、具体的な方法というものがあまりみつからなかったのでメモ代わりにまとめてみた。

■アクティブかパッシブか

エレクトリックベースは大別するとアクティブとパッシブがありそれぞれ特徴がある。アクティブの場合、もとからフラットな出音でピッキングのあらが出にくい傾向があるので技量がとぼしくてもそれなりの音が出しやすい。ミディアムスケールの場合運指が楽で、楽器のとりまわしがしやすくギターから持ち替えて違和感が少ない。

■基本は掛け録り

ベースの出力をHi-Z入力のついたまともなI/FのAudioINにつっこめばとりあえず録音はできるんですが、特にパッシブの場合ベースらしい低音がとれないならエフェクターなどを使ってきちんと音作りをし、Line Inに突っ込むほうがうまくいきやすい。アクティブの場合は楽器本体で音作りができるので便利。録音した後、チャンネルにイコライザーをインサートするのも一つの方法てすが、低域をしっかりともちあげてくれるイコライザーというものがなかなかないので、汎用性のあるマルチエフェクターか、やはりベース用のマルチがあると便利。

いずれにしてもある程度音作りをして、録り音はフラットにしておくことをやればあとは楽になる。

ベース用のマルチが優れている点

- イコライザー、コンプ/リミッターあたりがベースにマッチしていて、ベースで必要な低音のレンジが確保できる

- パッシブの場合DIが不要になる

- Line Inに入力できるためI/Fのプリの癖を回避することができる。

あとコンプなんかの効き方がやはり違うのでベース用のものを使ったほうが音はいいし、効果もわかりやすい。

あとがけだとミックス時にかけるコンプもベースの低音をがっちりと押さえ込めるコンプがないといけないのですが、なかなか使えるものがなく高価なプラグインが多いように思うので、コストパフォーマンスを考えても先に音を作っておくほうが有利じゃないかと思います。

マルチ類のデジタルもののコンプはアナログのコンプに比べると質感に面白味があまりないものの機能としては申し分ないように思います。

アンサンブル的にはベースがおいしい音をだしてしまうと他パートとの兼ね合いが難しくなるとも思います。

チャンネルストリップについていろいろ調べていたときにも思いましたが、経験の豊富な人ほどある程度録音の段階で音を作りこむようです。なかなか難しいところでもあるんですが、録音の時から音作りしているものとチャンネルにイコライザーを用いる方法ではやはりいろいろと違いがでてきます。

マルチエフェクター以外にチャンネルストリップを使う方法もあるんですが、ミキサー付属のタイプならMIDが周波数可変タイプのものがないとちょっと難しいのと、きっちり音作りしようと思うとやはり4バンドのパライコが必要になってきます。このクラスのものを手に入れようと思うと結構値がはるものが多くなってきます。しかし価格に見合うだけの価値もあるとは思いますけど。

イコライザーのポイントは楽器のタイプによるもののだいたい以下のとおり。100Hzあたりはミックス時バスドラとかぶりやすい。

- 高域 3.5kHz〜12kHz

- 中高域 1〜2kkHz

- 中域 250Hz、600Hzあたり

- 低域 60、80Hz、

【ズーム/ベース用マルチエフェクター】ZOOM B2.1u(専用アダプター・サービス)【送料無料】... 価格:13,780円(税込、送料込) |

【ズーム/ベース用マルチエフェクター】ZOOM B2(ただいまアダプターAD-0006Aサービス中)【送... 価格:8,660円(税込、送料込) |